Innovation in der Kreislaufwirtschaft und Produktkennzeichnung

3.1 Innovation in der Kreislaufwirtschaft

Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erfordert Innovationen in der Art und Weise, wie Industrien produzieren, VerbraucherInnen Produkte nutzen und politische Entscheidungsträger Gesetze erlassen [13]. Die Kreislaufwirtschaft ist untrennbar mit Öko-Innovationen in der Art und Weise verbunden, wie Gesellschaften Gesetze erlassen, produzieren und konsumieren [14]. Diese können wie folgt definiert werden: „Die Produktion, Verwendung oder Nutzung eines Produkts, einer Dienstleistung, eines Produktionsprozesses, einer Organisationsstruktur, eines Managements oder Geschäftsmethode, die für das Unternehmen oder den Nutzer neu ist und die während ihres gesamten Lebenszyklus zu einer Verringerung des Umweltrisikos, der Umweltverschmutzung und der negativen Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs (einschließlich des Energieverbrauchs) im Vergleich zu relevanten Alternativen führt“ [15].

Innovation bezieht sich in einem Unternehmen generell auf die Änderung und Schaffung effektiverer Prozesse und Produkte und kann die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Unternehmens erhöhen. Unternehmen brauchen Öko-Innovationen, um wettbewerbsfähig zu sein, um den gesetzlichen Anforderungen sowie die Kundennachfrage und den Bedarf nach nachhaltigen Produkten zu erfüllen, etc.

Auf der ganzen Welt bietet das Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit Chancen für InnovatorInnen, indem diejenigen, die nachhaltige Praktiken anwenden und KundInnen nachhaltigere Produkte anbieten, einen Wettbewerbsvorteil erzielen [16]. Die Öko-Innovationen reichen von der schrittweisen Verbesserung eines bestehenden Designs oder Prozesses bis hin zu völlig neuen Geschäftsmodellen und betreffen alle denkbaren Innovationsformen. Nach V. Prieto‐Sandoval, C. Jaca und M. Ormaza [13] lassen sich acht Typen solcher Öko-Innovationen identifizieren:

- Geschäftsmodellinnovationen

- Netwerkinnovationen – Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen

- Innovationen in Organisationsstrukturen

- Prozessinnovationen – die Art und Weise wie Produkte hergestellt werden,

- Produktinnovationen – die Qualität und Funktionalität der Produkte

- Dienstleistungsinnovationen,

- Marktinnovationen – Kommunikationskanäle mit KundInnen, Markenwerte, Produktpositionierung

- Innovativen zur Kundenbindung – Fokus auf KundInnenerfahrungen und Erfüllung ihrer Bedürfnisse.

Der Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft kann durch Öko-Innovationen in all ihren Formen erleichtert werden, einschließlich der Innovationen in der PK.

3.2 Innovationen in der Produktkennzeichnung

Die gesteigerte Nachfrage nach einer erhöhten Produktsicherheit und Nachhaltigkeit kann zur Innovation im Bereich der PK führen. Innovative Kennzeichnungen sind in der Lage, Temperatur und Qualität zu überwachen, sie gewährleisten Produktsicherheit, verhindern Fälschungen und noch vieles mehr. In Verbindung mit Technologien wie dem Internet der Dinge, Cloud Computing oder mobile Technologien können sie dabei Tracking- sowie Rückverfolgungsfunktionen bieten und dabei helfen, Produkte auf ihrem Weg durch die Lieferkette zu lokalisieren.

Eine gute Rückverfolgung ermöglicht eine bessere Kontrolle der Produktqualität und des Produktlebenszyklus entlang der gesamten Lieferkette. So stellen Etiketten mit Temperaturfühler beispielsweise sicher, dass Produkte wie Impfstoffe, pharmazeutische Produkte oder verderbliche Lebensmittel bei der erforderlichen Temperatur gelagert werden und somit sicher in der Anwendung bleiben. Sie bieten eine kontinuierliche Überwachung und zeichnen die höchste Temperatur auf, die das Produkt ausgesetzt wurde. Die am häufigsten verwendeten Technologien zur Rückverfolgbarkeit sind RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field Communication) und die QR-Codes.

Die Bekämpfung von Fälschungen in verschiedenen Märkten ist dank Innovationen in Produktkennzeichnungen effektiver. So hat BASF zum Beispiel eine neue Technologie entwickelt, die ein spezielles Wasserzeichen in das Produkt einbringt, das in Innenräumen zwar unsichtbar ist, aber in der Sonne gut sichtbar ist, und somit HändlerInnen dabei hilft, echte Produkte von Fälschungen zu unterscheiden. Produktkennzeichnungen, die den QR-Code mit zusätzlichen Informationen kombinieren, die mit einer unsichtbaren Tinte aufgedruckt werden, werden in verschiedenen Bereichen zur Prävention von Fälschungen und zum Markenschutz verwendet.

Augemented Reality (AR) – Kennzeichnungen können die BenutzerInnenerfahrung stark erhöhen und zeigen HerstellerInnen neue Wege in der Kommunikation mit KundInnen. Sobald NutzerInnen ihre Smartphone-Kamera auf die Etikette des Produkts richten, können sie in eine neue Welt der Interkation und Animation eintauchen und beispielsweise Videos, 2D/3D-Inhalte, Möglichkeiten zum Teilen auf sozialen Medienplattformen vorfinden, uvm.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt in der Innovation von Produktkennzeichnungen und die meisten technischen Fortschritte bieten auch Verbesserungen in diesem Bereich an. Diese Verbesserungen beschäftigen sich mit Materialien, Vorgehensweisen und Ideen zum Entwurf.

Quelle: www.bodyscience.com.au

3.3 Smart-Label Technologie

Smart Labels sind Produktetiketten, die Technologien wie RFID-Tags, QR-Codes, Near Field Communication (NFC) usw. beinhalten, die ihre Funktionalität und ihren Inhalt über herkömmliche Druckmethoden hinaus erweitern. Damit eine Interaktion stattfindet, muss eine Interaktion mit einem Gerät eines Verbrauchers stattfinden. Ein einfaches Beispiel ist ein mit einem QR-Code bedrucktes Produktetikett, das mit einem mobilen Gerät gescannt und mit einer Webseite verknüpft werden kann.

Smart Lables können unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen haben. Diese reichen von einem einfachen Barcode, der dem Verbraucher/der Verbraucherin zusätzliche Informationen bietet, bis hin zu einem sichtbaren Farbenwechsel, der auf Veränderungen in der Produktumgebung hinweist. Es gibt mehrere Arten von Smart Labels:

- Elektronische Artikelüberwachung (EAS) – enthalten keine Daten und werden zur Diebstahlerkennung in Geschäften und Bibliotheken verwendet,

- Near Field Communication (NFC) – enthalten Daten und werden für den kontaktlosen Datenaustausch über kurze Distanzen verwendet,

- Radio Frequency Identification (RFID) – digitale Daten werden bei Abfrage von einem nahegelegenem RFID-Lesegerät übertragen. Dies wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt (z.B. zur Produktidentifikation und -rückverfolgt, Beschleunigung des Bezahlvorgangs in Geschäften und Diebstahlschutz)

- Smart Labels zur Markenaufwertung – werden verwendet, um einem Produkt oder seiner Verpackung nützliche oder attraktive Eigenschaften hinzuzufügen,

- Sensing Labels – werden verwendet, um Ereignisse wie Überhitzung, Stöße, Neigung, Vibrationen, etc. zu erkennen.

Häufig kann ein Smart Label zwei der mehr Funktionen haben, z.B. RFID und Temperaturerkennung.

Fortschrittliche Technologien wie das Internet der Dinge, Augmented Reality oder Blockchain werden dazu verwendet, um Produktkennzeichnungen noch smarter werden zu lassen. So ermöglicht Bumble Bee beispielsweise ihren KundInnen, den Weg der Meeresfrüchte zurückzuverfolgen. So können KundInnen dank des Smart Labels und der Blockchain-Technologie verifizieren, dass das Produkt nachhaltig gefangen wurde [17]. In anderen Anwendungen können NFC-fähige Etiketten den KundInnen mitteilen, ob ein Container geöffnet wurde oder nicht. Wie bereits erwähnt, bieten AR-Apps bei PKs neue Möglichkeiten für die KundInnenbindung und für die Verbesserung der BenutzerInnenerfahrung.

Quelle: www.ift.org/

3.4 Nachhaltige Kennzeichnungen

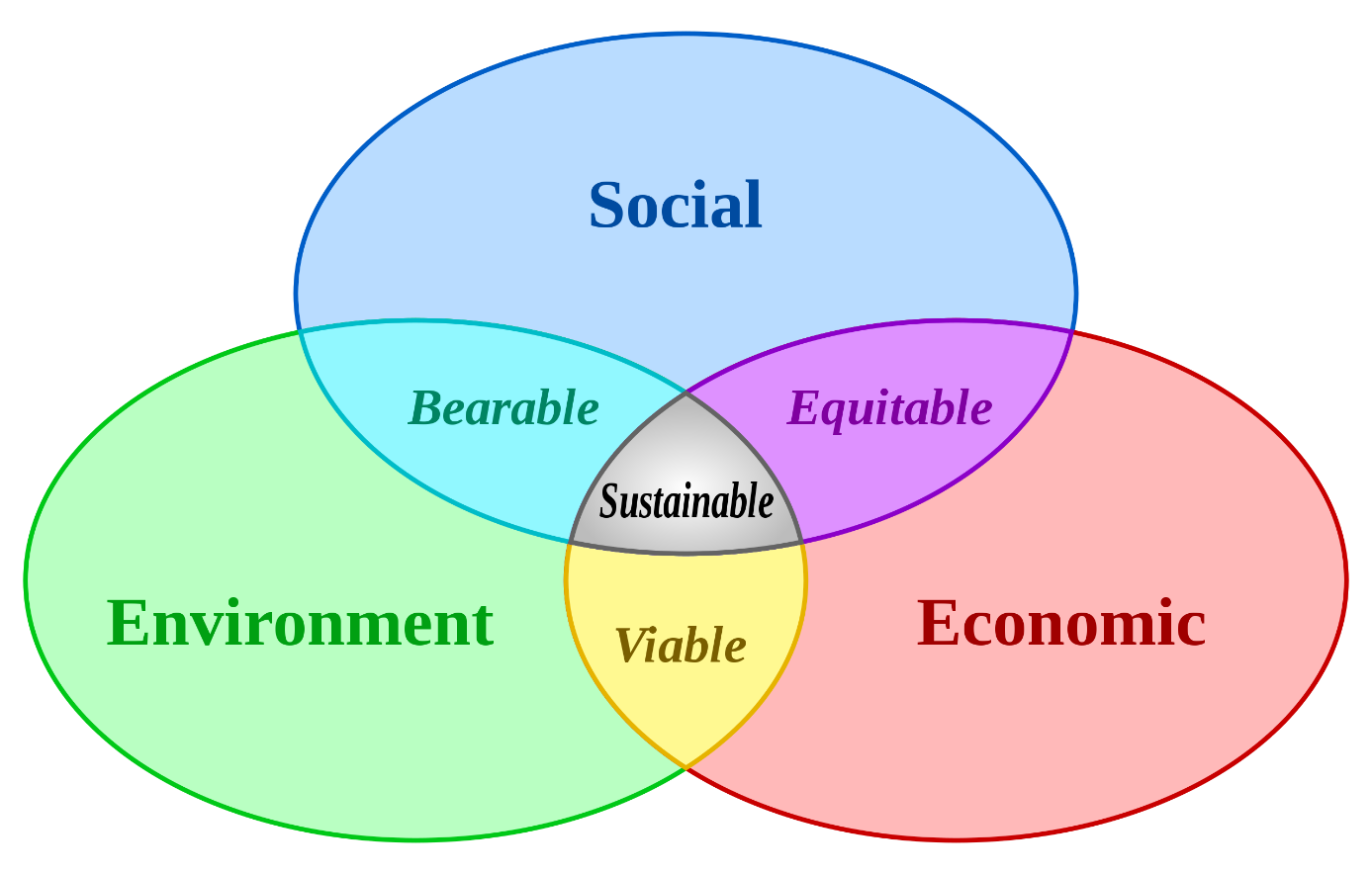

Nachhaltige Entwicklung erfüllt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne gleichzeitig die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen zu gefährden [18]. Nachhaltigkeit ist ein ganzheitlicher Ansatz, der auf drei Säulen basiert, die um dauerhaften Wohlstand zu gewährleisten zusammen betrachtet werden müssen:

- Sozial – das Ziel ist es, die soziale Gleichstellung zu verbessern,

- Wirtschaftlich – sicherstellen, dass ein Unternehmen durch seine Tätigkeit Gewinn erwirtschaftet,

- Ökologisch – Verbesserung der menschlichen Wohlfahrt, durch den Schutz des natürlichen Kapitals.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben Unternehmen zunehmend Nachhaltigkeitsstandards als Instrumente verwendet, um ihr Engagement für nachhaltiges Handeln zu demonstrieren und dies durch PKs den KundInnen auch zu zeigen.

Nachhaltigkeitsstandards und Zertifikate sind freiwillige Richtlinien, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass ein Produkt unter Einhaltung gewisser Nachhaltigkeitskriterien wie z.B. Arbeitergesundheit, Sicherheitsmaßnahmen, Schutz von Böden oder Zahlung eines Mindestlohns für Bauern produziert, verarbeitet, transportiert oder verkauft wird.

Weltweit existieren über 400 Nachhaltigkeitsstandards [19] und sie beinhalten viele Produkte wie z.B. Landwirtschaftliche Produkte, Textilien, elektronische Geräte, Holz, Papierprodukte, Kosmetika und Reinigungsmittel. Diese Standards können von Regierungen, NGOs, Unternehmen oder durch Initiativen von unterschiedlichen Stakeholdern gesetzt werden.

Die Einführung dieser Nachhaltigkeitsstandards sowie die Zertifizierung dazu kann vor allem für KMUs und Start-Ups teuer und schwierig sein [20]. Ein Nachhaltigkeitszertifikat ermöglicht es Unternehmen jedoch, sich vom Wettbewerb abzuheben, den Umsatz zu steigern und auf dem aktuellen Markt erfolgreich zu sein. Für einige kleine Unternehmen, vor allem für Zulieferer großer Unternehmen kann die Zertifikation verpflichtend sein.

Zusätzlich dazu können KMUs auf ihren Produktetiketten mit Nachhaltigkeit werben. Die verwendeten Botschaften sollen ein Produkt in Bezug auf ein oder mehrere Nachhaltigkeitsbereiche hervorheben. Jedoch müssen einige Regeln und Vorschriften beachtet werden [21].

Produktkennzeichnungen können KundInnen dabei helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen und sind daher ein wichtiges Instrument zur Förderung der Nachhaltigkeit.

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Quelle: www.wikimedia.org

3.5 Ökolabels

Ökolabels sind eine freiwillige Methode zur Zertifizierung und Kennzeichnung von Umweltleistungen, die weltweit verbreitet ist. Ein Ökolabel kennzeichnet Produkte, die sich innerhalb einer bestimmten Kategorie als umweltverträglich erwiesen haben. Während Nachhaltigkeitszertifizierungen für Unternehmen gelten, haben Umweltzeichen für Produkte die gleiche Funktion.

Ökolabels, auch Umwelt- oder Grünsiegel genannt, sind Mittel für ein Unternehmen, um zu zeigen, dass es Anstrengungen unternimmt, seine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Dies wird den KundInnen durch das Vorhandensein des Umweltzeichen-Logos auf einem Produkt als Nachweis der Einhaltung der Umweltzeichen-Kriterien durch den Produkthersteller mitgeteilt.

Umweltzeichen ermöglichen es Unternehmen, die Nachfrage von KundInnen nach umweltfreundlichen Produkten zu nutzen. Es kann sie auch motivieren, die Umweltleistung ihrer Produkte zu verbessern, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt.

Es existiert eine Vielzahl an Produktkennzeichnungen, die darauf hinweisen, dass das Produkt umweltfreundlich ist. Der Ökolabel-Index listet insgesamt 455 Ökolables aus 199 Ländern und 25 Industriesektoren (August 2021) [8].

Umweltzeichen bieten Unternehmen und Start-Ups die Möglichkeit ihren KundInnen zu zeigen, welche Produkte umweltbewusst hergestellt sind. Sie sind daher als Marketing-Tool sehr geeignet und können einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Im europäischen Kontext ist die Entwicklung von Umweltzeichen für Produkte Teil des integrierten Produktpolitik-Ansatzes [22]. Das EU Ökolabel ist eine freiwillige Kennzeichnung, das Produkte und Dienstleistungen identifiziert, die ihre Umweltauswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus´ reduziert haben [23]. Die Kriterien des EU-Umweltzeichens ermutigen Hersteller, langlebige und leicht zu reparierende und zu recycelnde Produkte zu entwickeln, um Innovationen zu fördern und Ressourcen zu sparen. Für ein Start-up kann es eine gute Wahl sein, die Kriterien des EU-Umweltzeichens als Orientierungshilfe für umweltfreundliche Best Practices bei der Entwicklung seiner Produkte zu verwenden.

KMUs und Kleinstunternehmen, die sich für das EU-Ökolabel bewerben wollen, werden mit Informationen und speziellen Vergünstigungen unterstützt [24]. Da das EU-Ökolabel eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten beinhaltet, können auch viele KMUs für ihre Produkte das Abzeichen beantragen. Des Weiteren ist die Beantragung eines neuen Produktgruppenvorschlags möglich.

Quelle: https://ec.europa.eu/environment

English

English Español

Español Italiano

Italiano Nederlands

Nederlands Polski

Polski Română

Română