Produktkennzeichnung in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft

2.1 Produktkennzeichnung: Definition und Eigenschaften

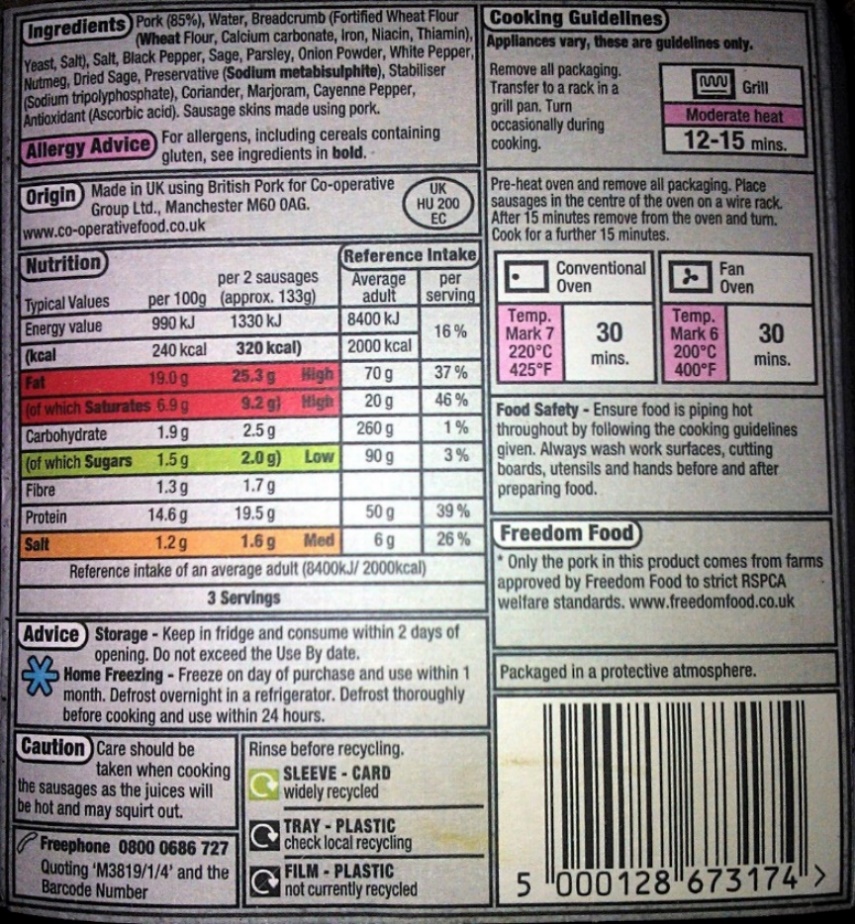

Die Produktkennzeichnung (PK) ist ein direktes Kommunikationsmittel für Hersteller, um VerbraucherInnen oder anderen BenutzerInnen wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen und die Produktidentifizierung zu ermöglichen. Sie stellt einen allgemeinen Begriff dar, der sich auf gedruckte Informationen bezieht, die auf das Produkt geklebt werden, um es zu identifizieren, oder auf einen Behälter, um seinen Inhalt zu identifizieren. Dies können ein Stück Material oder die direkt auf einem Produkt geschriebenen Informationen sein.

Produktkennzeichnungen haben verschiedene Funktionen:

- Wesentliche, erforderliche Informationen über das Produkt, seinen Inhalt und seine Verwendungsweise zur Verfügung zu stellen,

- Den Wiedererkennungswert des Produktes zu fördern

- Das Produkt zu bewerben und die Werbung anderer Produkte zu unterstützen,

- Die Klassifizierung oder Einteilung von Produkten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten vorzunehmen

- Sicherstellung der Einhaltung der Gesetze

Generell enthält die Produktkennzeichnung den Produktnamen, Eigenschaften, eine Anleitung zur Verwendung, Grafiken, Logos, Kennzeichnungen zur Zertifizierung, Sicherheitshinweise, Lagerbedingungen und Entsorgungshinweisen.

Eine gute Produktkennzeichnung enthält:

- Allgemeine Informationen über den Markennamen, Zertifizierung, Ablaufdatum für Nahrungsmittel, Name und Adresse des Herstellers,

- Detailinformationen über den Inhalt und Zutaten, Gewicht, Volumen, Maße, etc.

- Falls notwendig auch eine Gebrauchsinformation

- Gegebenenfalls auch Warnhinweise und Kontraindikatoren

Außerdem sollte sie gut sicht- und lesbar sein.

Ein wichtiger Zweck der Produktkennzeichnung besteht darin, sich über die verschiedenen Eigenschaften eines Produkts zu informieren, um die Gesundheit der VerbraucherInnen zu schützen sowie deren Interessen zu befriedigen. Ein gut gekennzeichnetes Produkt verringert die Haftung des Herstellers erheblich. Daher ist es im besten Interesse sowohl von VerbraucherInnen- als auch von KonsumentInnen-Seite, dass die Produktkennzeichnung die geltenden Normen einhält. Den gesetzlichen Vorschriften müssen sie auf jeden Fall entsprechen.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Produktkennzeichnungen:

- Verpflichtend – verschiedene Informationen zu den Produkten wie Nahrungsmittel, Genussmittel, Spielzeuge, etc. müssen laut Gesetz enthalten sein,

- Freiwillig – Informationen, die vom Hersteller freiwillig angegeben werden, da sie nützlich für den Konsumenten sein könnten (z.B. „geeignet für VeganerInnen“).

Quelle: https://commons.wikimedia.org

2.2 Die Wichtigkeit der Produktkennzeichnung

Die PK ist ein wichtiger Bereich aller Produkte, ein sehr effektives Kommunikationstool und ein wesentlicher Aspekt im Marketing. Sie spielt eine Schlüsselrolle in der Erhöhung der Sichtbarkeit der Marke und in der Markentreue und kann KonsumentInnen in ihrer Kaufentscheidung für ein bestimmtes Produkt beeinflussen. Die Produktbezeichnung ist auch die erste Kommunikationsschaltstelle nach dem Kauf, die KonsumentInnen dabei hilft, das Produkt richtig zu verwenden, handzuhaben und zu entsorgen.

Die PK hat einen wichtigen Einfluss auf viele Bereiche des Unternehmens. Eine richtige Kennzeichnung ist wesentlich für die gesamte Lieferkette, für die Verschlankung von Geschäftsaktivitäten und für die Vereinfachung des Handels zwischen Unternehmen. Die Verwendung gemeinsamer Standards zur Identifizierung und Nachverfolgung von Produkten und die Einhaltung sicherheitsrelevanter Anforderungen sind Voraussetzungen für die gute Zusammenarbeit und den effektiven Austausch von Produktinformationen zwischen HandelspartnerInnen.

Eine korrekte PK ermöglicht die Rückverfolgung von Produkten über die gesamte Lieferkette und verbessert das Compliance Management von zurückgerufenen Produkten. Diese können von KundInnen über den Herstellungs-, Versand-, Liefer- und Rohstoffeinkaufsprozess zurückverfolgt werden, sodass die Lieferung der ursprünglichen Rohmaterialien identifiziert werden kann. Die Rückverfolgbarkeit ist nützlich, um die Qualität zu verbessern und um den Ursprung eines Problems zu erkennen.

Eine korrekte PK stellt auch sicher, dass die relevanten Gesetze, Richtlinien und Vorschriften eingehalten werden. Falls die PK unvollständig oder fehlerhaft ist, hat der Hersteller ernsthafte Konsequenzen zu befürchten (z.B. Ruf, Kosten, Strafen, etc.). Fehlende oder falsche Informationen, Sicherheits- oder Gebrauchshinweise können KundInnen gefährden und die Zukunft des Herstellers gefährden.

Start-Ups müssen hier sehr vorsichtig umgehen, da sie häufig noch sehr wenig Erfahrung und Ressourcen in diesem Bereich haben. Jedes ihrer Produkte muss entsprechend gekennzeichnet sein. Ein Good Practice wäre hier die Zusammenarbeit mit PK-ExpertInnen.

PKs können auch zusätzliche Informationen enthalten, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen (z.B. könnten sie weltweit anerkannte Zertifizierungsabzeichen enthalten).

2.3 Die Rolle der Produktkennzeichnung in der Kreislaufwirtschaft

Die PK kann den Übergang zur Kreislaufwirtschaft erleichtern. Zusätzlich zur Schulung der KundInnen und Unternehmen, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Förderung einer nachhaltigeren Nutzung von Ressourcen, verstärktem Recycling und Wiederverwendung von Produkten, Energieeinsparungen, etc.

Die Europäische Kommission hat im März 2020 den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft verabschiedet, einen der wichtigsten Bausteine des Europäischen Green Deals (= Europas Agenda für nachhaltiges Wachstum). Dieser ist sehr anspruchsvoll, um europäische Unternehmen und VerbraucherInnen beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu helfen. Der Plan kündigt Initiativen entlang des gesamten Lebenszyklus´ von Produkten an. Die PK ist eine der Methoden, die verwendet wird, um die Ziele des Grünen Deals der EU zu erreichen [1].

Durch die EU-Maßnahmen soll der maximale Wert und die maximale Nutzung aller Rohstoffe, Produkte und Abfälle hervorgebracht werden. Zusätzlich sollen Energieeinsparungen gefördert und die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Umweltzeichen für Produkte wie das EU Ökolabel sind bei der Erreichung dieser Ziele sehr hilfreich. Sie können den VerbraucherInnen garantieren, dass die Produkte den Umweltqualitätsanforderungen entsprechen.

Laut einer Studie [2], die an 800 Befragten im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, werden Produkte, die aus einer Kreislaufwirtschaft stammen, fast immer „traditionell“ hergestellten Produkten mit identischen Eigenschaften, vorgezogen. Es zeigte sich, dass das Anbringen eines Labels, das den Grad der Zirkularität an Produkten wie Mobiltelefonen und Roboterstaubsaugern angibt, eine lohnende Strategie für HerstellerInnen sein könnte.

Die Kennzeichnung könnte die Zufriedenheit der KundInnen steigern und einen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen schaffen. Außerdem zeigen Studien [3], dass einige KonsumentInnen bereit sind, mehr für Produkte zu bezahlen, deren Kennzeichnung auf einen sozialen oder ökologischen Vorteil schließen lässt. Jedoch sollten sich Unternehmen und Start-Ups bewusst sein, dass es andere Effekte gibt, die sich möglicherweise negativ auswirken:

- Spezielle Kennzeichnungen könnten die Kosten für das Unternehmen erhöhen [4],

- KundInnen sind bereit, im Verhältnis gesehen weniger für recycelte, verarbeitete oder wiederverwendete Produkte zu bezahlen [5],

- Die Hinwendung zu Produkten aus der Kreislaufwirtschaft kann mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sein, einschließlich eines niedrigeren Gewinns [6].

Quelle: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel

2.4 Produktkennzeichnungsschemata für die Kreislaufwirtschaft

Umweltzeichen und Informationssysteme (auf Englisch: Environmental labels and information schemes, kurz: ELIS) werden seit den 1970er Jahren in unterschiedlichem Umfang, Größe und Ausprägung eingesetzt. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Umweltzeichen, Angaben, Erklärungen und anderen Formen der Übermittlung von Informationen über die Umwelteigenschaften von Produkten [7]. Mehr als 455 Umweltzeichenprogramme in 199 Ländern und 25 Industriesektoren sind im Verzeichnis des Umweltzeichenindex [8] enthalten.

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) hat Standards für die Praxis der Kennzeichnung im Umgang mit Umweltzeichen und Umwelterklärungen geschaffen. Die ISO trennt Umweltkennzeichnungsschemata in drei Arten [9]:

- Typ I (ISO 14024): ist der Standard für Umweltzeichen und definiert als freiwilliges Kennzeichnungssystem einige der meistverkauften Produkten und Dienstleistungen nach mehreren Kriterien und Standards. Eine Organisation überprüft und vergibt eine Lizenz, die auf die Verwendung von Umweltzeichen auf Produkten autorisiert ist.

- Typ II (ISO 14021) Kennzeichnungen basieren auf einer Selbstdeklaration von Herstellern oder Händlern. Diese Deklarationen beschreiben ein Produkt oder eine Dienstleistung nach allgemeinen Leitprinzipien. Die Angaben müssen überprüfbar und genaue sowie nicht-irreführende Informationen enthalten. ISO 14021 bietet Leitlinien, für die richtige Verwendung von Symbolen und Begriffen [10].

- Typ III (ISO/TR14025) konzentriert sich auf Umweltdeklarationen und liefert messbare Produktinformationen, die sich auf den Produktlebenszyklus auswirken. Die Deklarationen basieren auf Verfahren und Ergebnissen einer messbaren Ökobilanz mit ISO 14040 Standards.

Jedoch gibt es verschiedene ELIS, die nicht in eine der drei obigen Kategorien fallen. Einige bekannte Umweltkennzeichnungen beinhalten Prüfungen durch Dritte, basieren jedoch nicht auf dem Lebenszyklus oder mehreren Kriterien (z.B. biozertifizierte Produkte, Energy-Star-Label). Ebenfalls nicht in diese Typologie fallen messbare Berichtssysteme, die nicht auf dem Lebenszyklus basieren [7].

Heutzutage gibt es ELIS für fast alle Arten von Produkten, Dienstleistungen und sogar für Gebäude.

Quelle: https://hellotera.com/

2.5 Kundenreaktionen auf Produktkennzeichnungen

Wie bereits besprochen, haben PKs einen großen Einfluss auf KonsumentInnen in verschiedenen Bereichen.

Da der Klimawandel in den Medien zunehmend thematisiert wird und seine Auswirkungen deutlicher werden, steigt derzeit die Nachfrage nach Produkten, die von den KundInnen als umweltfreundlich empfunden werden. Umweltzeichen stellen eine Möglichkeit dar, diese Umweltfreundlichkeit zu kommunizieren (auch bekannt als Öko-Labels oder Grüne Labels). Diese geben Auskunft über ein Produkt im Hinblick auf seine Gesamtumweltvorteile, wie beispielsweise die Recyclingfähigkeit der Verpackung oder das Fehlen von schädlichen Inhaltsstoffen, und können die VerbraucherInnentscheidungen positiv beeinflussen. Dank transparenter ökologischer Kriterien können VerbraucherInnen Produkte hinsichtlich Nachhaltigkeit vergleichen, diese unterscheiden und bewusste Entscheidungen treffen. Folglich steigt die Nachfrage nach Produkten mit dem Umweltzeichen und das sollten Start-ups und Unternehmen berücksichtigen.

Viele KonsumentInnen sind interessiert und bereit, einen höheren Preis für ein Produkt mit nachhaltigen Eigenschaften zu bezahlen. Umweltzeichen werden für die Erzielung eines Kauferlebnisses als wichtig erachtet und als zentraler Aspekt für die Beeinflussung von Verbraucherverhalten angesehen. Sie dienen KonsumentInnen, die umweltfreundlich hergestellte Produkte kaufen wollen, als Orientierungshilfe. Unternehmen sind so in der Lage, ihr Produkt dementsprechend zu beschreiben, zu positionieren und eine umweltfreundliche Botschaft zu vermitteln.

In den letzten Jahren fand ein starker Wandel im nachhaltigen Konsum statt. Einige Studien zeigten, dass die Bereitschaft von KonsumentInnen, mehr für ein gewisses Produkt zu bezahlen, mit deren Vertrauen in das zertifizierende Unternehmen, mit ihrem Bildungsstand und ihrem Engagement für die Umwelt einhergeht. Diese Parameter sollten Start-Ups bei der Wahl ihrer Strategie für die PK berücksichtigen.

Heutzutage ist eine gute Zeit um als „grünes“ Start-Up tätig zu werden, das umweltschonend handelt und der Umwelt nur minimalen Schaden zufügt. Mit einer guten PK kann eine positive Kundenresonanz auf das Angebot des Unternehmens einfach sichergestellt werden.

Foto von Melanie Lim auf Unsplash

2.6 Allgemeine Regeln für die Produktkennzeichnung

Die Produktkennzeichnung ist die geschriebene Information, die man auf Verpackungen findet und wird von nationalen und internationalen Anforderungen beeinflusst. Es gibt gesetzliche Verpflichtungen, die beachtet werden müssen und von Land zu Land und von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein können. Zusätzlich dazu hat der Hersteller auch die Möglichkeit, freiwillige Kennzeichnungen anzubringen, die möglicherweise auch reguliert sein könnten.

Jedes Produkt muss bei der Kennzeichnung verschiedene Anforderungen auf dem Markt erfüllen, auf dem es verkauft wird. Jedoch gelten einige allgemeine Regeln und Inhalte, die beim Entwurf einer PK beachtet und angeführt werden müssen:

- Die Identität des Produktes

- Das Nettogewicht

- Die Zutatenliste im Endprodukt

- Sicherheitsinformationen

- Informationen hinsichtlich des Herstellers und seine Kontaktdaten

- Zertifizierungen,

- Logo

- Die aufgedruckten Informationen dürfen nicht falsch, irreführend oder trügerisch sein.

Je nach Produktart und dem Land, wo es verkauft wird, muss die PK auch andere Regeln beachten, wie etwa:

- Gebrauchsanweisung,

- Angemessene Warnhinweise,

- Einfach zu lesendes und sichtbares Etikett,

- Eine Liste an Allergene, die im Produkt enthalten sind,

- Nährwerte,

- Herkunftsland,

- Mindesthaltbarkeitsdatum,

- Spezielle Lagerbedingungen,

- Sicherheitsinformationen für potenziell gefährliche Produkte.

Für einige Produktarten wie Nahrungsmittel, Spielzeuge oder Medizinprodukte gelten spezielle Regelungen.

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass die PK den gesetzlichen Anforderungen entspricht und alle Informationen, die von den KundInnen benötigt werden, zu finden sind.

2.7 Richtlinien für eine effektive Produktkennzeichnung

Bei der effektiven PK geht es nicht nur um das Vorhandensein der erforderlichen technischen und gesetzlichen Bedingungen auf der Verpackung. Vielmehr sollte man den KundInnen auch das Gefühl geben, dass sie das richtige Produkt ausgewählt haben. Die PK kann hier ein Faktor sein, der den Unterschied ausmacht und die Wahrnehmung der Marke und sogar die Kaufentscheidung beeinflussen kann.

Die Effektivität des Entwurfs einer Produktkennzeichnung kann durch folgende Punkte verbessert werden:

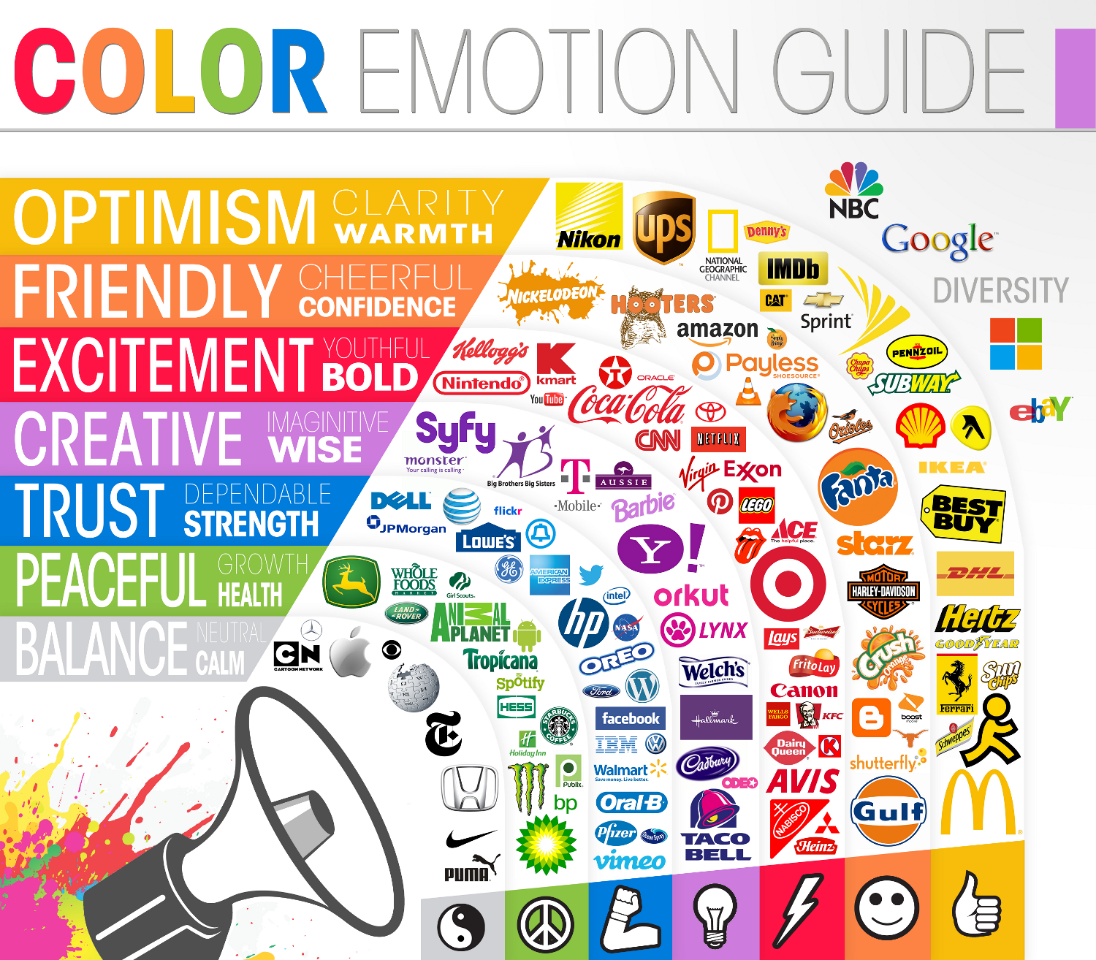

- Verwendung von psychologisch richtigen Farben [11],

- Auswahl der am besten geeigneten Form für das Produkt,

- Verwendung kreativer Barcodes oder QR-Codes,

- Sorgfältige Auswahl des Materials der Etiketten sowie der Verarbeitung,

- Bereitstellung von Kontaktinformationen

- Verbindung des Produktlabels mit den sozialen Medien.

Die Verbindung der PK mit den sozialen Medien ist vor allem für KMUs und für Start-Ups eine gute Möglichkeit, um die Effektivität des Produktes zu erhöhen. Als Start-Up sollte man unbedingt eine Marketing-Strategie in Betracht ziehen, die die Synergien zwischen der PK und den geeigneten Social Media-Plattformen herstellt.

Die PK kann effektiver gestaltet werden, indem man die Vorteile neuer Technologien wie beispielsweise Cloud Computing oder das Internet der Dinge für sich nutzt. Durch diese Sachen wird eine bessere Kommunikation und Verbindung zwischen den einzelnen AkteurInnen der Lieferkette sichergestellt und die Rückverfolgung und Sicherheit verbessert. Andere Technologien wie zum Beispiel Augemented Reality ermöglichen es, die in der PK enthaltenen Informationen zu erhöhen und die Kommunikation mit KundInnen zu verbessern.

Die Einführung eines neuen Produkts kann eine schwierige Zeit für ein Start-Up sein, da es viele kritische Tätigkeiten gibt, die erfüllt werden müssen und die zahlreiche Risiken mit sich bringen. Die PK ist eines der wichtigsten Dinge, die während der Phase der Produktentwicklung berücksichtigt werden müssen.

Quelle: https://thelogocompany.net

Quelle: www.ludoreng.com

Quelle: www.onlinelabels.com/

2.8 EU-Produktkennzeichnungsanforderungen

Verpflichtende Kennzeichnung

Viele Produkte dürfen in der EU nur verkauft werden, wenn sie die CE-Kennzeichnung tragen, unabhängig davon wo sie hergestellt wurden. Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Produkt vom Hersteller bewertet wurde und geht davon aus, dass das Produkt die EU-Anforderungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt. Die Kennzeichnung ist nur für jene Produkte verpflichtend, für die EU-Spezifikationen existieren und die Anbringung einer CE-Kennzeichnung erfordern. Einige Produkte unterliegen mehreren EU-Anforderungen gleichzeitig und der Hersteller muss sicherstellen, dass sein Produkt alle relevanten Anforderungen erfüllt. Auf EU-Websites finden sich zahlreiche Informationen zur CE-Kennzeichnung [12].

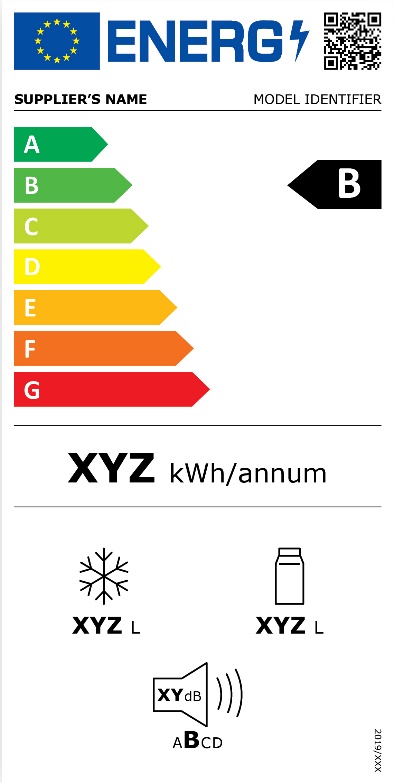

Für einige Produkte müssen sogenannte Energieeffizienzklassen auf der Verpackung klar ersichtlich sein. Energieeffizienzklassen teilen Produkte auf deiner Skala von A bis G nach ihrem Energieverbrauch ein.

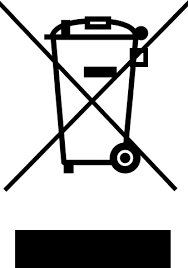

Die meisten der in der EU verkauften Elektrik- und Elektronikgeräte müssen ein WEEE-Label tragen. Das bedeutet, dass das Produkt zur Wiederverwendung oder zum Recycling in getrennte Sammelstellen abgegeben werden muss.

Die meisten Schuhe in der EU müssen eine Kennzeichnung von Schuhwerk tragen. Dieses informiert KundInnen woraus die Schuhe hergestellt wurden.

Kleidung und andere Textilprodukte, die in der EU verkauft werden, müssen eine Textilkennzeichnung tragen. Diese muss die Zusammensetzung aller verwendeten Textilfasern eindeutig identifizieren und auf nicht-textile Teile tierischen Ursprungs hinweisen

Freiwillige Kennzeichnung

Das Europäische Umweltzeichen kann auf jenen Produkten angebracht werden, die umweltfreundlich sind und strenge ökologische Kriterien erfüllen.

Das E-Mark zeigt an, dass ein Produkt mit den Vorschriften der EU in Bezug auf Angabe von Volumen oder Gewicht übereinstimmt und den Messmethoden entspricht, die von Unternehmen verwendet werden, die vorverpackte Produkte verkaufen.

Für Start-Ups ist es wichtig im Vorfeld zu überprüfen, ob für die Produkte, die sie verkaufen wollen, eine Kennzeichnungspflicht gilt. Ebenso ist die Beachtung der gesetzlichen Regelungen von entscheidender Bedeutung.

Quelle: https://ec.europa.eu

Quelle: https://europa.eu

Quelle: https://ec.europa.eu

2.9 Kennzeichnungspflichten in anderen Ländern

Internationale Richtlinien werden immer komplexer und in mehr und mehr Länder existieren spezifische unübersichtliche Kennzeichnungsanforderungen. Jedes Land hat seine eigenen Regeln für die PK, die die wichtigsten Anforderungen festlegen, wie z.B. in welcher Sprache das Etikett verfasst werden muss und welche Produktbestandteile angeführt sein sollten. Im Allgemeinen gelten die bereits in diesem Modul beschriebenen Regelungen.

Einige Kennzeichnungspflichten gelten für alle Produktkategorien oder für eine Vielzahl an Produkten. So müssen beispielsweise alle in den USA verkaufte Produkte mit dem jeweiligen Herkunftsland gekennzeichnet sein (z.B. Made in Romania) und alle Produkte, die in China oder Brasilien verkauft werden, müssen in der Landessprache gekennzeichnet sein. Für bestimmte Produkte wie Spielzeuge, elektronische Geräte und Textilien gelten bestimmte Kennzeichnungspflichten.

Da falsch gekennzeichnete Produkte nicht legal auf den Markt gebracht werden können, ist es wichtig, dass der Hersteller alle Anforderungen an die PK des jeweiligen Landes kennt und weiß, wo sein Produkt verkauft wird. So hat zum Beispiel der Zoll in den USA das Recht, nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete Ware wieder zurückzusenden.

Viele in die USA, nach Kanada, Australien oder Neuseeland importierte Produkte müssen gewisse Kennzeichnungspflichten erfüllen. Dazu zählen Produkte aus den folgenden Kategorien:

- Spielzeug und Produkte für Kinder

- Kleidung, Textilien und Accessoires

- Lebensmittel

- Pharmazeutische Produkte, etc.

In Japan ist die Kennzeichnung für die meisten importierten Produkte im Allgemeinen nicht beim Zoll erforderlich, sondern an der Verkaufsstelle. Viele nach China importierte Produkte müssen vor dem Verkauf eine China Compulsory Certification (CCC) – Kennzeichnung erhalten.

Der einfachste Weg für ein Start-Up, um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Produkt sämtliche Herausforderungen in einem bestimmten Land erfüllt sowie ordnungsgemäß gekennzeichnet ist, ist die Zusammenarbeit mit einem lokalen Importeur oder Agent.

English

English Español

Español Italiano

Italiano Nederlands

Nederlands Polski

Polski Română

Română